Родственные проекты:

|

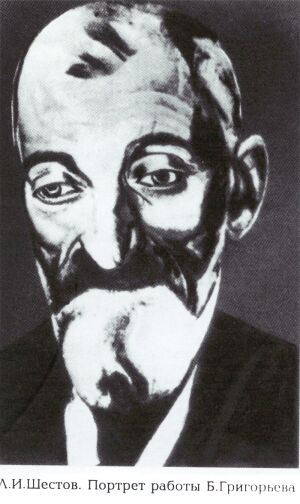

Лев Шестов

Эмигрант

ШЕСТОВ Лев Исаакович (наст. фам. и имя Шварцман Иегуда Лейб) (31.1.1866, Киев

20.11.1938, Париж) - философ-экзистенциалист и литератор. Родился в традиционной

еврейской семье. Отец, Исаак Моисеевич Шварцман, был крупным коммерсантом,

купцом 1-й гильдии.

Выходец из небогатой среды, он создал собственное большое дело -

мануфактурную торговлю «Мануфактурные склады Исаака Шварцмана».

Отличался незаурядным знанием древнееврейской письменности и пользовался

авторитетом в еврейской общине. Интересовался зарождавшимся сионистским

движением, общался с его учредителями и помогал им. Сын, однако, остался чужд

всем этим интересам отца. Свое обучение Ш. начал в Киеве, но заканчивал гимназию

в Москве. В 1884 поступил на физико-математический факультет Московского

университета, затем перешел на юридический факультет, один семестр учился в

Берлине, окончил университет уже в Киеве в 1889. Диссертация его была посвящена

рабочему движению и отвергнута цензурой. По окончании университета, в 1890-91,

проходил военную службу как вольноопределяющийся, короткое время был помощником

присяжного поверенного в Москве.

В 1891 вернулся в Киев, чтобы помочь отцу. Опубликовал ряд статей по

финансовым и экономическим вопросам. Это был период интенсивных литературных и

философских занятий, первых литературных опытов, углубленного изучения

В.Шекспира, оказавшего на Ш. большое влияние. В 27 лет опубликовал книгу

«Шекспир и его критик Брандес».

Участвовал в торговом деле отца до конца 1895, когда заболел острым нервным

расстройством, вызванным, вероятно, гнетущей атмосферой предприятия. В 1896

отправился за границу для лечения, побывал в Вене, Карлсбаде, Берлине, Мюнхене,

Париже и др. В начале 1897 переехал из Берлина в Рим, здесь познакомился, а в

феврале 1897 женился на православной русской девушке Анне Елизаровне

(Елеазаровне) Березовской, студентке-медичке. Религиозная нетерпимость отца

заставила Ш. долгие годы хранить этот брак в тайне и препятствовала возвращению

семьи 1В. в Россию. В течение 10 лет Шестовы жили врозь, в разных городах, чтобы

скрыть брак от родителей. Отец Ш., видимо, так и не узнал о нем, а матери он

признался после смерти отца. По русским законам брак этот был недействительным,

а дети, рожденные в нем, - незаконнорожденными. В 1897 у Ш. родилась дочь

Татьяна, в 1900- дочь Наталья. С согласия Ш. дети были крещены. С осени 1908 Ш.

воссоединился с семьей.

В 1898-1902 Ш. жил в Берлине, Италии, Швейцарии, наезжая на время в Петербург

и Киев. К этому времени относится его знакомство и дружба с С.Дягилевым,

сотрудничество в журнале «Мир искусства». В Лозанне закончил книгу о Толстом и

Ницше, начал работу о Достоевском и Ницше.

В ноябре 1903 из-за болезни отца вернулся в Киев и до осени 1908 работал в

семейном деле. Осенью 1908 поселился с семьей во Фрейбурге (Германия), с марта

1910 жил с семьей, главным образом, в Швейцарии, в маленьком городке Коппе на

берегу Женевского озера, занимаясь классической европейской философией и

богословием. Здесь он открыл для себя нового героя М.Лютера; изучал труды

средневековых мистиков и схоластов, многотомные немецкие истории догматических

учений, средневековой церкви, лютеранства: в этот период (1910-13) практически

не писал. В 1913 начал работу над новой книгой - «Sola fide», однако, не успев

ее закончить, в 1914в связи с началом 1 -и мировой войны вынужден был вернуться

в Россию (начатая рукопись осталась за границей; в 1920, уже находясь в

эмиграции, Ш. удалось ее вернуть: частично главы из этой рукописи и высказанные

в ней идеи вошли в другие его книги или были опубликованы отдельно, а целиком

рукопись «Sola fide» была издана уже после смерти Ш. в Париже в 1966).

В Москве Ш. поселился на Плющихе, общался с Вяч.Ивановым, С.Булгаковым,

Н.Бердяевым, Г.Шпетом, М.Гершензоном и др. Революцию встретил в Москве, отнесся

к ней без энтузиазма. После гибели на фронте единственного сына в 1918 переехал

с семьей в Киев. Здесь читал в Народном университете курс лекций «История

древней философии», выступал с докладами и публичными лекциями. В октябре 1919

семья из Киева перебралось в Ялту в надежде выехать оттуда за границу. По

ходатайству Булгакова и профессора Киевской духовной академии И.Четверикова, а

также благодаря широкой известности своих трудов Ш. с декабря 1919 был зачислен

приват-доцентом Таврического университета. Однако уже в начале 1920 Ш. с семьей

из Ялты выехал в Севастополь, оттуда - в Константинополь, а затем через Италию в

Париж.

Во Франции Ш. прожил до конца жизни. До 1930 жил в Париже, в 1930-38 - в

парижском предместье, где вел очень замкнутую жизнь. С июня 1921 Ш. - член

Русской академической группы. В феврале 1922 он был назначен преподавателем (1

час в неделю) историко-филологического факультета Русского отдела Института

славяноведения при Парижском университете. Здесь Ш. почти 16 лет читал свободные

курсы по философии («свободные» - потому что всегда читал и говорил только о тех

проблемах философии, которые занимали его в данный момент): «Русская философия

XIX столетия», «Философские идеи Достоевского и Паскаля», «Основные идеи древней

философии», «Русская и европейская философская мысль», «Владимир Соловьев и

религиозная философия», «Достоевский и Кьеркегор», «Религиозно-философские идеи

Толстого и Достоевского». В эти годы произведения Ш. публиковались в переводах

на европейские языки; он выступал с публичными лекциями и докладами в Германии и

Франции; в 1936 по приглашению культурного отдела рабочей федерации посетил

Палестину, читал лекции в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе. Репутация Ш. в среде

французских интеллектуалов была очень высока; он находился в тесном творческом

общении с Э.Гуссерлем, М.Хайдеггером, Л,Леви-Брюлем, Б.Фонданом и др. С 1925

член президиума Ницшевского общества, член Кантовского общества.

В декабре 1937 тяжело заболел (кишечное кровотечение), после выздоровления

силы восстановить полностью не смог ив 1938 прекратил чтение лекций. В октябре

1938 заболел бронхитом, который перешел в туберкулез. Умер в клинике Буало,

похоронен на Новом кладбище в Булони, предместье Парижа, в фамильном склепе.

Ш. - один из самых своеобразных мыслителей начала XX в. предвосхитивший

основные идеи позднейшего экзистенциализма. По свидетельству людей, близко

знавших Ш., писать он не любил: вынашивал свои мысли в уединенных прогулках и

только после этого заставлял себя «закрепить» их на бумаге; язык его

произведений отличается классической простотой, точностью и эмоциональностью.

Творчество Ш. насыщено темами великой русской литературы, анализом наследия ряда

крупнейших писателей и мыслителей - Ницше, Достоевского, Толстого, Шекспира,

Паскаля, Лютера, Кьеркегора. После появления первых публикаций Ш. приняли за

литературного критика, и он сам отчасти так считал. Главная тема философии Ш. -

трагизм индивидуального человеческого существования, переживание безнадежности,

Ш. отвергает возможность рационального достоверного суждения о смысле

мироздания, не верит логике как единственному способу познания окружающего и

пытается найти другие формы проникновения в тайны мира. Знание рассматривается

им как источник грехопадения человеческого рода, подпавшего под власть

«бездушных и необходимых истин» и утратившего свободу. Человек - жертва законов

разума и морали, жертва универсального и общеобязательного.Ш. восстает против

диктата разума над сферой жизненных переживаний, борется за личность против

власти общего, за индивидуально-неповторимое. Освобождения от оков

необходимости, от законов логики и морали Ш. ищет в Боге, он хочет вернуться в

рай, к подлинной жизни, которая находится по ту сторону познанного добра и зла.

По существу основная тема размышления Ш. - конфликт библейского откровения и

греческой философии. Вера дает ему возможность прорыва к тайнам мира и их

постижению.

Материал из кн.: В.Шелохаев.Энциклопедия Русской эмиграции, 1997 г.

Электронная версия фрагмента с сайта http://interpretive.ru/

Вернуться на главную страницу

Шестова

|